Lautdatio für Reimar Gilsenbach – Leipzig am 19.9.2025

Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Frau Leupolt, sehr geehrter Herr Jakupov, sehr geehrter Herr Sejdi, liebe Mitglieder von Romano Sumnal e.V., liebe Interessierte: Latcho Dives! Guten Tag!

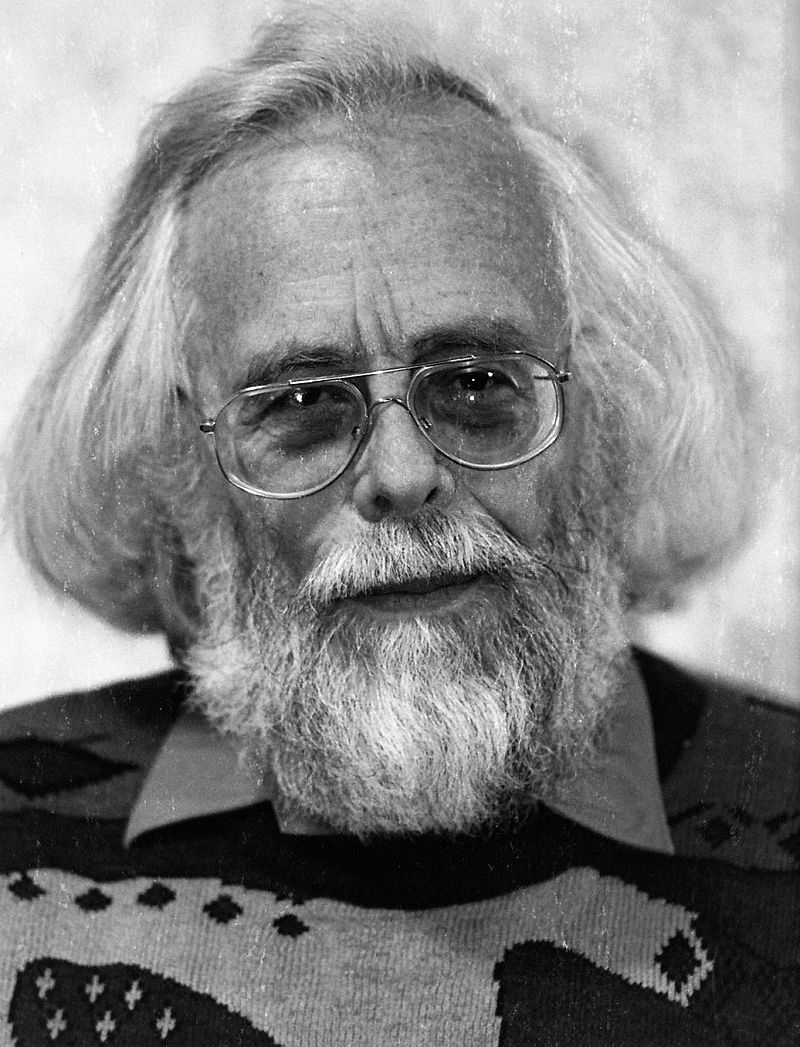

Heute möchte ich gerne an den DDR Bürgerrechtler Reimar Gilsenbach erinnern.

R.G. oder wie er sich in seinen Texten manchmal selber auch nannte „Errgé“ wäre am Dienstag 100 Jahre alt geworden.

Geboren am 16.9.1925 in Friedrichsfeld am Niederrhein in einer Freissassensiedlung, gestorben viel zu früh am 22.11.2001 in Eberswalde (Brandenburg). Er hinterließ uns ein vielgefächertes humanistisches Erbe an das ich heute erinnern möchte.

Zunächst etwas zu seinen wegweisenden Lebensstationen in der frühen Kindheit und Jugend.

Aufgewachsen in einer freien Gemeinschaft in der Natur und nach Tod des Vater Umzug in die Nähe von Dresden.

Mit 13 Jahren Besuch der Oberschule in Dresden, mit 18 Jahren Einzug bei der Wehrmacht und Einsatz an der Ostfront. Desertation und zunächst tätig für das Nationalkomitee Freies Deutschland. Aufgrund seiner antiautoritären Erziehung aus den frühen Kindertagen wurde er dort verstoßen und in sowjetischer Kriegsgefangenschaft festgehalten.

Nach Entlassung Kriegsgefangenschaft Heimkehrerabitur und für Sächsische Zeitung tätig. Auch dort wieder Schwierigkeiten mit Autoritäten.

Seit 1952 Redakteur und Autor der Zeitschrift Natur und Heimat. Später Hinwendung zu Themen des Naturschutzes und der (Kinder-)Literatur.

Beispielsweise forderte er bereits in den 1950er Jahre die Errichtung eines Nationalparks Sächsische Schweiz.

Darüber hinaus war er Verfassers des im Kinderbuchverlag der DDR erschienenen Überblicks „Rund um die Natur“ in dem er in den 1980er Jahren die weltweite Umweltverschmutzung und Belastung mit Industriegiften thematisierte. Bereits 1961 mahnte er in „Die Erde dürstet“ die zunehmend problematisch werdende Wasserknappheit an.

Nach der politischen Wende war es ihm 1998 vergönnt die im Tessloff Verlag bei Kindern beliebte Serie Was ist Was mit dem neu überarbeiten Band 44 zum Thema Die Bibel – Das Alte Testament als Autor zu gestalten.

Nachdem sie kurz etwas über ein paar Lebensstationen Reimar Gilsenbachs gehört haben fragen Sie sich sicherlich was das mit dem Thema Sint*ize und Rom*nja zu tun haben könnte.

Gilsenbach war Humanist. Er war ein Freund der Tiere und Pflanzen. Für Ihn waren humanistische Werte nicht nur hohle Phrasen sondern Lebensaufgabe. Er war ein Menschenfreund und geriet gerade dadurch immer wieder in Konflikt mit den Autoritäten.

Anfang 1965 schrieb die Leipziger Sint*iza Heidela Döge einen Leserbrief an die Wochenpost für welche Reimar Gilsenbach arbeitete:

„[K]einer denkt daran, dass wir bittere Not erlitten haben, dass sich die Erde von Auschwitz und anderen Lagern rot von unserem Blut färbte. Warum hat man uns nur vergessen? Warum sieht man uns mit Hohn und Spott an [?] […] Liebe Wochenpost, schreibe du doch einmal über uns, damit die Menschen […] spüren, dass wir wie sie auch nur Menschen sind“ [Gilsenbach: Tschudemann. Seite 93].

Gilsenbach nahm sich dieses Themas an, versuchte Kontakte zu Sint*ize in der DDR aufzunehmen.

Nach einem Besuch bei Heidela Döge suchte er weitere Betroffene Sint*iza und Rom*nja, fand in Berlin schließlich die Überlebende Agnes Steinbach. Gilsenbach führte daraufhin Interviews mit Überlebenden, nahm diese per Tonband auf. Er setzte sich für die Überlebende Margarete Kraus ein, die als einzige ihrer Familie Auschwitz überlebt hatte und der man in der DDR den Status als Verfolgte des Naziregimes verweigerte. Schlussendlich zog sie ihren Antrag wieder zurück. Aus Angst vor einer zweiten Demütigung. Ihre eintätowierte Nummer blieb: Z-2307. Reimar Gilsenbach war immer bei den Menschen, er war es, der zu ihnen ging, Sint*ize und Rom*nja aufsuchte und ihnen zuhörte. Die ersten Sint*ize die Gilsenbach ausfindig machen konnte waren Kurt und Helene Ansin. Helene genannt Kaula hatte das Lager Marzahn überlebt und war deshalb nicht als OdF anerkannt wurden, weil die DDR dieses Lager nicht als KZ ansah. Kurt Ansin genannt Seemann durchquerte die Hölle mehrmals, er überlebte Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und Dora sowie den Todesmarsch. Gilsenbach freundete sich mit beiden an. Eine weitere Sint*iza die Reimar Gilsenbach ausfindig machen konnte war Sonja Rosenberg, genannt Deiken.

Als Gilsenbach vor der Ausbürgerung Wolf Biermann diesen bei der Sint*iza Agnes Steinbach und ihrer Tochter Mariechen genannt Ketchen, in deren Berliner Wohnung versteckte zeigte er Biermann Bilder von Deiken und ihren vier Kindern. Biermann schlug Gilsenbach in Folge vor Deiken zu helfen und hielt sein Versprechen. In der letzten Nacht bei Agnes Steinbach entstand Biermanns Lied „Stilepenn – Schlufflied“. Das Versteck war zu unsicher geworden ein junger Mann bei zwei Sint*iza, welch Eindruck bei den Nachbar*innen wohl entstand?

Für Gilsenbach war es selbstverständlich seinen Freund*innen Wolf Biermann und Robert Havemann zu helfen. Er schloss folgerichtig: „Die großen Ideale der zivilisierten Menschheit – Humanität, Recht, Freiheit, Demokratie […] – sind unteilbar. Sie müssen die [Rom*nja] einschließen, oder es gibt sie nicht.“

Gilsenbach sammelte unermüdlich Informationen über die in der DDR noch lebenden Sint*ize. So arbeitete er systematisch die Akten im Magdeburger Landesarchiv durch. Ordnete und sortierte und begann eine von ihm angestrebte Weltchronik der [Rom*nja] zu erarbeiten. 2000 Ereignisse aus der Geschichte der Roma. Teil 1: Von den Anfängen bis 1559, Teil 4: Von 1930 bis 1960. Teil 2 und 3 erschienen nie.

Aufgrund des Orts- und Sachverzeichnisses eine einzigartige auch gerade für ortsbezogene Forschungen, wie der zum mitteldeutschen Raum unerlässliche Quelle. Gilsenbach kommentierte die Quellen auch, so das klar wurde in welchem Kontext diese einzuordnen waren: „Chronik von Leipzig: ´Anno 1418 sind die Z[…], ein loses, diebisches und zauberisches Volk, zum ersten Mal nach Leipzig gekommen […] Das Wort lose hatte einen verächtlichen Klang. Heydenreich schreibt seine Chronik mehr als zweihundert Jahre nach dem Ereignis; das Urteil über die Z[…] ist das seiner eigenen Zeit“.

Allein das Vorwort Gilsenbachs zu lesen ist lohnenswert und zeugt von einer unendlichen Menschlichkeit und Empathie gegenüber Sint*ize und Rom*nja. Als Nachschlagewerk mit einem umfangreichen Register dokumentiert der letzte Band der Weltchronik das grauenhaften Morden in der Zeit des NS und die Situation kurz darauf (letzteres lediglich fragmentarisch).

Als er 2001 starb übergab seine Frau Hannelore Gilsenbach dem Dokumentationszentrum beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma insgesamt 120 Aktenordner die Reimar Gilsenbach über Jahrzehnte lang über und vorallem für die Sint*ize gesammelt hatte. In sämtlichen Publikationen zum Thema Sint*ize und DDR taucht er als Quellenverweis auf.

Vier Jahrzehnte lang setzte er sich für die Minderheit ein. In seinem Vortrag „Der Weg der [Rom*nja] thematisierte er die Geschichte und das Leid der Sint*ize“, ging damit quasi auf Tour durch die gesamte DDR. Er schrieb Eingaben an Bezirksverwaltungen, an den Vorsitzenden der Volkskammer und schließlich 1985 mit folgenden Worten:

„In der DDR leben einige Hundert Angehörige der ethnischen Minderheit der Sinti… Leider sehen sie sich Schwierigkeiten und anhaltender Diskriminierung ausgesetzt. Da ich selbst […] am Widerstand teilgenommen habe, empfinde ich den Sinti gegenüber ein Gefühl der Verbundenheit, aber auch der Schuld. […] [U]nwürdig erscheint es mir, wenn die Sinti auch heute noch verstecktem und offenen Rassismus begegnen […] [der] Staat sollte[…] den wenigen Sinti, die […] so viel Schlimmes erlitten haben, Verständnis, Duldung und Förderung, vor allem aber Gerechtigkeit gewähren“.

Mit dem Schreiben forderte er den Staatsratsvorsitzenden der DDR auf an den beiden zentralen Orten der Verfolgung der Sint*ize und Rom*nja Gedenkstätten zu errichten: Berlin-Marzahn und Magdeburg. Weitere Forderungen waren die Anerkennung als nationale Minderheit und die freie Ausreise in den Westen zu gestatten. [Quelle: Gilsenbach: Gleichschritt. Berlin. 2004.]

Ein Jahr später war es dann soweit. Auf dem Parkfriedhof in Marzahn wurde der durch den Bildhauer Jürgen Raue geschaffene Gedenkstein unter Anwesenheit von FDJ, überlebenden Sint*ize und dem Pfarrer Bruno Schottstädt eingeweiht. Zusätzlich zum Stein erinnert eine Gedenktafel an die Leiden der Sint*ize. Seit 2011 erst gibt es zehn Gedenktafeln in der nunmehr geschaffenen Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn, welche durch den gleichnamigen Verein betreut wird. Die Schaffung eines zentralen Gedenkortes für Sint*ize und Rom*nja in Magdeburg hingegen dauerte länger. Trotz sich wiederholender Bekundungen folgte die Einweihung erst 1998, zentral neben dem Dom in Magdeburg.

Wichtig ist es, zu betonen, dass die beiden Erinnerungsorte wesentlich auf das Engagement Reimar Gilsenbach zurückzuführen sind. Weitere Gedenktorte in Ostdeutschland, so in Leipzig 2002 „Geschlagener“ und eine Gedenkstele in Merseburg 2009 legen beredtes Zeugnis von lokalen Engagement Einzelner ab.

Für dieses lokale Engagement legte Gilsenbach wohlweislich den Grundstein in Ostdeutschland.

Reimar Gilsenbach empfahl im November 1989 am Runden Tisch der Grünen Partei, dessen Berater er war, für eine künftige Verfassung folgende für ihn wichtige Punkte mit aufzunehmen: Recht auf Sprach- und Kulturpflege, Zusicherung sozialer und kultureller Förderung, eigene*r stimmberechtigte*r Sprecher*in der Volkskammer.

Schlussendlich kamen im Entwurf der neuen Verfassung kurz vor Auflösung des Runden Tisches die Sint*ize und Rom*nja nicht mehr vor. Auch das neue demokratische Wahlgesetz der alten Volkskammer berücksichtigte die Sint*ize und Rom*nja der DDR nicht [Quelle: Gilsenbach: Django. Berlin. 1993].

In Deutschland sind Sint*ize und Rom*nja seit der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten seit 1997 als deutsche Minderheit anerkannt.

2001 veröffentlichte Reimar Gilsenbach mit Otto Rosenberg (Vater von Marianne Rosenberg, Schlagersängerin und Petra Rosenberg Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg) einen Text in der Berliner Zeitung über die Komparsen aus Leni Riefenstahls Film Tiefland. Die Komparsen stammten aus den Lagern Salzburg-Maxglan und Berlin–Marzahn. Bei den Nachforschungen entdeckt Otto Rosenberg, welcher zu dem Zeitpunkt schon schwer erkrankt war und wenige Wochen später starb, auf den Standfotos der Filmproduktion Mitglieder seiner eigenen Familie, welche später den Tod in Auschwitz fanden.

Neben dem humanistischen Erbe Gilsenbachs gilt es auch seine Gedanken zur Sprache in Anlehnung an Franz Mehrings Ausführungen „Sprache sei das Kleid der Gedanken“ zu würdigen. Nach R.G. unterliegt diese eigenen Gesetzen, „sie verrät das Denken der Sprechenden – selbst gegen deren Willen. Es gibt keine guten Gedanken in schlechter Sprache“. (In: ebd.)

Und so möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle verraten warum ich vor knapp zehn Jahren die Speisekarte im Gasthof in Raschwitz im Leipzig nahe gelegenen Markleeberg anschaute und dort Mitarbeiter*innen dazu befragte. Gilsenbach führt im Buch „Oh Django, sing deinen Song“ (Seite 275) eine kurze Erzählung über einen Besuch jenes Gasthauses im Juni 1986 aus. Die Wiederholung der pejorativen Fremdbezeichnung spare ich mir an dieser Stelle. Gilsenbach stellte fest: „Nein, das geht nicht“. Wäre nach Essen mit den abfälligen Bezeichnungen für polnische Staatsbürger*innen, Jüdinnen und Juden oder people of color gefragt worden, wäre nicht der Oberkellner sondern der*die Staatsanwält*in gerufen worden. Das stellt Gilsenbach 1986 fest! Der ZDF Moderator Peter Hahne hingegen war im Jahr 2014 noch nicht soweit und veröffentlichte sein abfällig betiteltes Buch „Rettet das …schnitzel“. Im selben Jahr, das sei nicht unerwähnt, wurde mir dort nun bestätigt, dass man gar nicht mehr wüsste wann diese Lebensmittelbezeichnung von der Speisekarte getilgt wurde. Niemand konnte sich dort noch an dieses Gericht erinnern. Und auch noch 2025 findet sich kein, nach einer ethnischen Minderheit so bezeichnetes Gericht auf der Karte.

Wir sehen also. R.G. war nicht nur seiner Zeit weit voraus. Er war und ist ein Vorbild. Ein Vorbild in der Menschlichkeit. Ein Vorbild in ökologischer Sicht. Ein Vorbild im und für den Frieden in der Welt die es zu bewahren gilt.

Und so möchte ich gerne mit seinen Worten schließen.

„Diejenigen Deutschen, die heute schon „Ausländer raus!“ skandieren, sind noch eine Minderheit. Diejenigen die das Asylrecht aushöhlen oder abschaffen wollen, schon die Mehrheit. […] Die Rassisten warten auf ihre Stunde! Wer dazu schweigt begibt sich in Gefahr. Aus Gedankenlosen von heute können leicht die Opfer von morgen werden. Wer dagegen die Wahrheit von Auschwitz sagt, auch über die Ermordung der Sinti und Roma, wer der Opfer des Holocaust gedenkt, ALLER Opfer, verteidigt die Zukunft der Menschenwürde und des Menschenrechts“ [Gilsenbach: Seite 43. Verfolgte ohne Heimat. Leipzig. 1992].

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-

Weiterführende und verwendete Quellen:

- Reimar Gilsenbach: Rund um die Natur. Berlin. 1982.

- Wolfgang Ayaß, Reimar Gilsenbach, Ursula Körber: Feinderklärung und Prävention. Kriminalbiologie, Zigeunerforschung und Asozialenpolitik. In: Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik: 6. Berlin. 1988.

- Reimar Gilsenbach, Joachim S. Hohmann: Verfolgte ohne Heimat. Beiträge zur Geschichte der Sinti und Roma. Leipzig. 1992.

- Reimar Gilsenbach: Oh Django, sing deinen Zorn. Sinti und Roma unter den Deutschen. Berlin. 1993.

- Reimar Gilsenbach: Weltchronik der Zigeuner. 2000 Ereignisse aus der Geschichte der Roma und Sinti, der Gypsies und Gitanos und aller anderen Minderheiten, die „Zigeuner“ genannt werden. Teil 1: Von den Anfängen bis 1559, Frankfurt am Main 1997. [Teil 2 und 3 sind nie erschienen.]

- Reimar Gilsenbach: Weltchronik der Zigeuner. 2000 Ereignisse aus der Geschichte der Roma und Sinti, der Gypsies und Gitanos und aller anderen Minderheiten, die „Zigeuner“ genannt werden. Teil 4: Von 1930 bis 1960. Frankfurt am Main. 1998.

- Reimar Gilsenbach: Wer wusste was? Wer will nichts wissen? – Wie die Deutschen ihre Verbrechen gegen die Sinti und Roma, insbesondere den Völkermord in Auschwitz- Birkenau, aus ihrer Erinnerung verdrängt haben. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz- Birkenau 1943–1944. Vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft. Oświęcim. 1998.

- Reimar Gilsenbach: Von Tschudemann zu Seemann. Zwei Prozesse aus der Geschichte deutscher Sinti. Berlin. 2000.

- Reimar Gilsenbach, Otto Rosenberg: Riefenstahls Liste. Zum Gedenken an die ermordeten Komparsen. In: Berliner Zeitung. 17.2.2001.

- Reimar Gilsenbach: Wer im Gleichschritt marschiert, geht in die falsche Richtung. Ein biografisches Selbstbildnis, Berlin. 2003 [posthum].

- Michaela Baetz, Heike Herzog: Die Rezeption des nationalsozialistischen Völkermords an den Sinti und Roma in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Heidelberg. 2007.

- Patricia Pientka: Das Zwangslager für Sinti und Roma in Berlin- Marzahn. Alltag, Verfolgung und Deportation. Berlin. 2013.

- Markus Hawlik-Abramowitz, Simone Trieder: Sinti in der DDR. Alltag einer Minderheit. Halle an der Saale. 2020.

Onlinequellen:

- Gilsenbach/Rosenberg: Riefenstahls Liste. Zum Gedenken an die ermordeten Komparsen. In: Berliner Zeitung. 17.2.2001. Online: http://www.berliner-zeitung.de/den-film–tiefland—den-leni-riefenstahl-1940-bis-1942-drehte-und-1954-fertig-stellte–kann-heute-jeder-kaeuflich-erwerben–ueber-ihre-komparsen-aus-den-zigeunerzwangslagern-salzburg-maxglan-und-berlin-marzahn–die-bald-zu-einem-grossen-teil-ermordet-wurden–verlor-riefenstahl-im-vorspann-des-films-kein-wort–riefenstahls-liste–zum-gedenken-an-die-ermordeten-komparsen-16606166

- http://www.sprachlog.de/2013/08/16/lustig-ist-das-rassistenleben/ [2013]

- https://zentralrat.sintiundroma.de/das-rahmenuebereinkommen-zum-schutz-nationaler-minderheiten/ [2015)

- https://ecoleusti.wordpress.com/2016/02/05/komm-biblio-ar/ [2016]

- Til Biermann: Brodowin. Vom DDR-Widerstandsnest zum Ökodorf. In: Berliner Zeitung. 30. August 2016. Online: https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/vom-ddr-widerstandsnest-zum-oekodorf

- https://ecoleusti.wordpress.com/2016/06/20/rassistische-zerrbilder-in-der-musik-brief-an-radio-blau-leipzig/ [2016]

- https://ecoleusti.wordpress.com/2022/07/26/kritik-an-leipziger-zeitung-rezension-des-buches-nkusse-in-zsose/ [2022]

Text: Michael Alexandra Milena Wermes

Bildquelle: Von Claude Lebus, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12761696

Text ursprünglich erschienen hier: